PRODUCT CLASSIFICATION

产品分类 更新时间:2025-10-30

更新时间:2025-10-30  浏览次数:199

浏览次数:199园区屋顶的光伏板、停车场的充电桩、车间里的储能设备,这些曾经的成本支出项目,如今正在政策推动下变成企业新的利润增长点。今年初以来,国家密集出台多项能源领域改革政策,从新能源上网电价市场化改革到虚拟电厂发展指导意见,再到智能微电网建设支持政策,一幅新型电力系统的建设蓝图正逐渐清晰。

对于广大园区和企业而言,这场变革意味着能源管理方式将发生根本性转变——从单纯的用电方转变为能源“产消者”,从成本中心变为利润中心。

01 政策密集出台

国家发改委、国家能源局在今年2月联合印发了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,标志着新能源电价形成机制迈入全新阶段。这份文件提出按照“价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调”的总体思路,推动新能源上网电量全部进入电力市场。

紧接着,3月份两部门又发布了《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,明确提出到2027年,全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上;到2030年,这一数字将提升至5000万千瓦以上。夏季,国家能源局在多项答复中进一步明确了对智能微电网建设的支持态度,强调智能微电网“对促进新能源就近就地消纳、加快构建新型电力系统、助力实现双碳目标意义重大”。

02 新能源电价:从保障收购到市场竞争

新能源电价改革的核心内容可以概括为“市场定价+差价结算”机制。根据新政策,风电、太阳能发电等新能源上网电量将全面进入电力市场,通过市场交易形成价格。为平稳过渡,政府建立了新能源可持续发展价格结算机制。对存量项目,纳入机制的电量和电价与现行政策妥善衔接;对增量项目,机制电价通过市场化竞价方式确定。

以福建省刚出台的实施方案为例,该省明确规定了差价结算的具体方式——电网企业每月按机制电价开展差价结算,将市场交易均价与机制电价的差额纳入系统运行费用。这一变化意味着,园区和企业投资新能源项目将面临更市场化的环境,但同时也有了更清晰的收益预期。

虚拟电厂作为一种新型电力经营主体,正在政策推动下迅速崛起。它不直接发电,而是通过技术手段聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源,协同参与电力系统优化和电力市场交易。

《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》为虚拟电厂明确了三种功能定位:

在系统运行方面,可提供调峰、调频、备用等多种调节服务;

在需求侧管理方面,可组织负荷资源开展需求响应;

在市场交易方面,可聚合分散的资源参与市场交易。

对于园区而言,虚拟电厂意味着可以将内部的空调、储能、充电桩、分布式光伏等资源打包成一个“虚拟电站”,参与电力市场交易,获取额外收益。

智能微电网:园区的能源自治之路

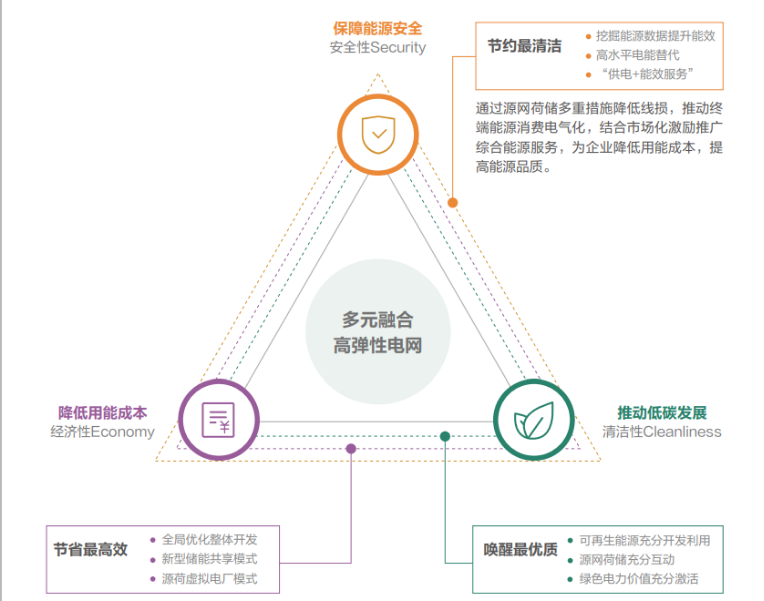

智能微电网作为分布式能源的重要载体,正获得国家越来越多的政策支持。国家能源局明确表示,鼓励各地结合应用场景,因地制宜开展智能微电网项目建设,在电网末端和大电网未覆盖地区建设一批智能微电网项目,提高当地电力供应水平。更为重要的是,政策已明确智能微电网等新型经营主体享有平等的市场地位,鼓励参与电能量和辅助服务市场、实现协同调度。这意味着,建设智能微电网的园区不仅可以实现内部能源的自洽与优化,还能以平等主体身份参与电力市场交易,将多余电力出售给电网或其他用户。

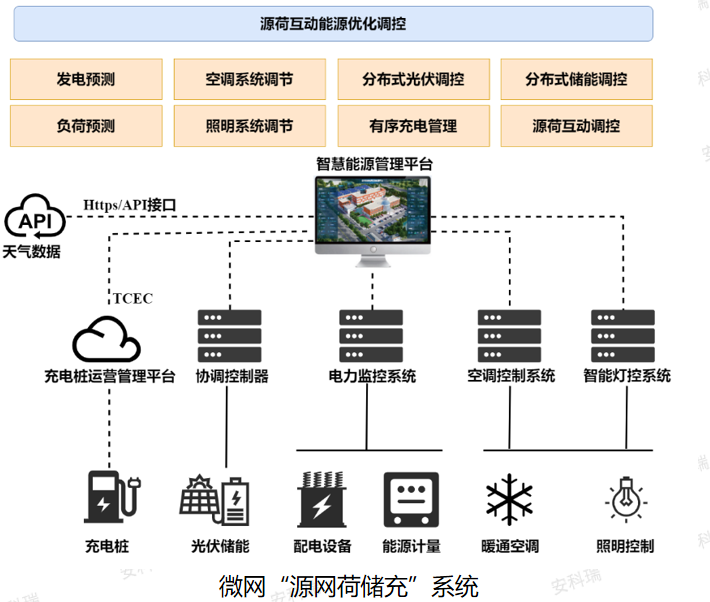

园区能源管理系统(如AcrelEMS)是把握政策红利的基础设施。它如同园区的“能源大脑”,实时监测源、网、荷、储全环节数据,实现能源的精细化管理和优化调度。

随着政策体系不断完善,园区能源管理正从传统的成本中心向利润中心转变。能源管理将不再是简单的节能降耗,而是通过参与电力市场,将能源资产转化为收益来源。园区可以通过智能微电网实现内部能源的优化配置,通过虚拟电厂参与外部电力市场交易,通过绿电交易提升绿色价值,通过碳资产管理实现碳减排收益。在这一过程中,那些早早布局智慧能源管理的园区和企业,将在新一轮能源革命中占据先机。

政策蓝图已经绘就——到2027年,全国虚拟电厂调节能力将达到2000万千瓦以上;到2025年底前,各地都将出台新能源上网电价市场化改革具体方案。那些提前布局智能微电网、部署分布式光伏储能、接入虚拟电厂的园区,不仅能在日益复杂的能源环境中掌控主动权,更能在电力市场交易中赚取真金白银。